Test article

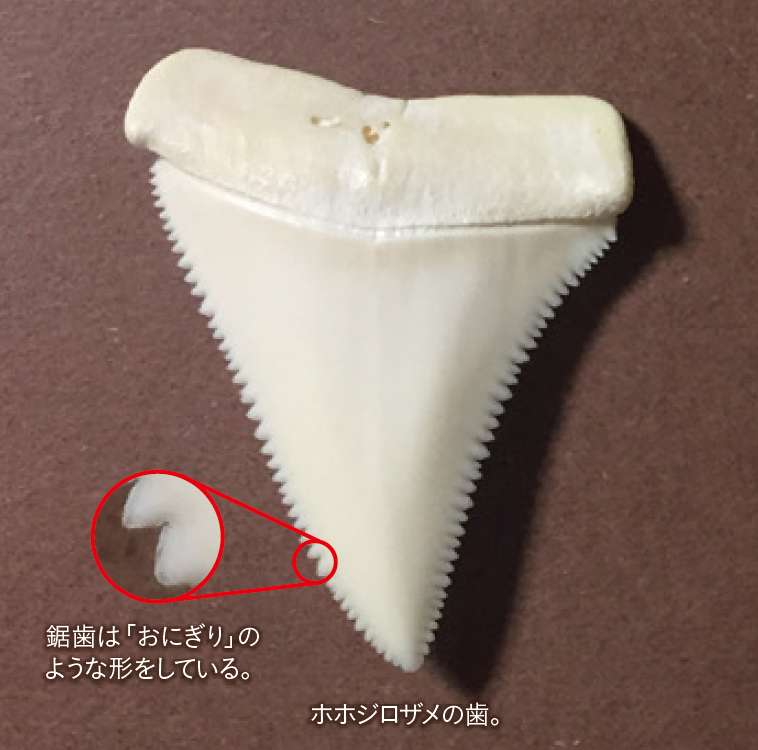

ホホジロザメの歯。

海面で待機している船の船長は、海底に深くのびる通信用ケーブルから断末魔の叫びを聞いた。ここは愛媛県松山沖。1992年3月8日のことだから、まだ春には早い、寒さが残る季節だったのだろう。春が旬であるタイラギ貝を獲るために海に潜ることは、瀬戸内海では珍しいことではなかった。今ではダイビングというと、空気の入ったタンクを背負って潜水することが一般的。だが、当時は、ヘルメット潜水といって、ヘルメットと潜水服を着用し、船から繋がる空気供給パイプと通信用ケーブルを命綱に作業潜水していたのだ。

アオザメの歯。

船長が慌てて引き上げようとしたが、時すでに遅し。通信用ケーブルは切断され、最終的に引き上げられたのは、楕円形の穴のあいた金属製のヘルメットと、右側の腹部と足部分が食い千切られた潜水服のみ。無念にも作業ダイバーは未だに行方不明のまま。

この事故の犯人は一体全体何者なのか。この謎を解く手がかりは、ズタズタになった潜水服のみ。北海道大学名誉教授 仲谷一宏博士は、以下のように推理した。―破れ方からして、犯人は口幅は約40cmで、歯と歯の間隔が離れている大型のサメ。水温12℃と低かったことから、この水温でも耐えられるホホジロザメの可能性が高いのではないか。―

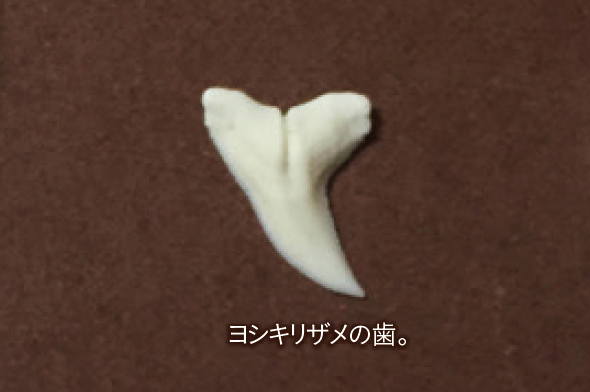

ヨシキリザメの歯。

仲谷博士はその推理を裏付けるために、実際使われていた潜水服の傷をひとつひとつ丁寧に開いて調べてみた。すると、とても小さな貝殻の破片のようなものを見つけたという。仲谷博士はこのように表現している。「三角のおにぎりのようなでっぱりが2つ並んでいた」と。ホホジロザメは歯の側面がギザギザしている鋸歯を有する。この貝殻の欠片のようなものと、ホホジロザメの鋸歯部分を照合したところ、一致したため、犯人はホホジロザメと特定。さらには口幅から推定し、全長5mもの巨体であるということもわかった。

イタチザメの歯。

アオザメには鋸歯がない。イタチザメには鋸歯があるが、暖かい海に生息しているサメ。ヨシキリザメの歯は鋸歯があるが、ホホジロザメに比べるととても小さい。これらのサメは種類によって歯の形状が異なるため、歯から種査定が可能である。

海面で待機している船の船長は、海底に深くのびる通信用ケーブルから断末魔の叫びを聞いた。ここは愛媛県松山沖。1992年3月8日のことだから、まだ春には早い、寒さが残る季節だったのだろう。春が旬であるタイラギ貝を獲るために海に潜ることは、瀬戸内海では珍しいことではなかった。今ではダイビングというと、空気の入ったタンクを背負って潜水することが一般的。だが、当時は、ヘルメット潜水といって、ヘルメットと潜水服を着用し、船から繋がる空気供給パイプと通信用ケーブルを命綱に作業潜水していたのだ。